【第187回(2020/9/15)】「歴史から見る疫病と建築」青井哲人氏

9月15日の第187回建築家フォーラムは、今年度から幹事に加わった吉村靖孝氏が企画を担当した。世界建築史・都市史を専門とする青井哲人・明治大学教授を招いた。

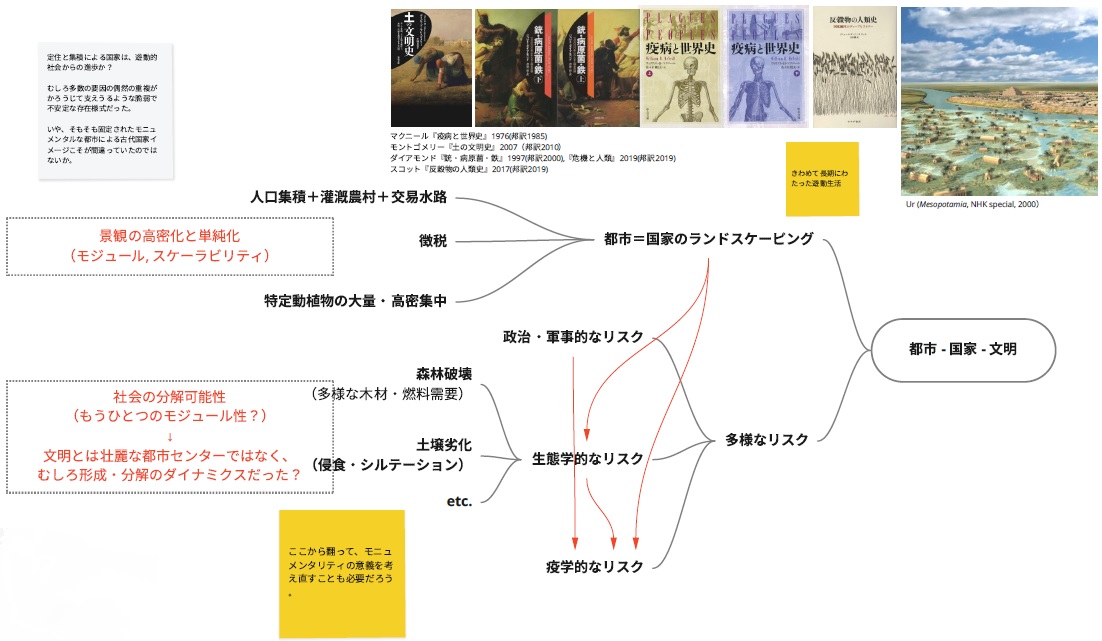

講演会の前半では、青井氏がコロナ禍の自粛期間にまとめたメモを元に都市と疫病の歴史的な関係を概括した。「自分は感染症のプロではないので」と前置きしつつ、青井氏はウィリアム・H・マクニール「疫病と世界史」、ジェームズ・C・スコット「反穀物の人類史」などの著書を紐解きながらいくつかの視点を提示した。

1つめの視点は、都市・国家・文明の発展過程と疫病についてだ。かつて人類が営んだ狩猟採集の遊動生活では、移動の多様性によって疫病のリスクを回避してきた。その後、定住化に伴い人口集積が進み、都市・国家・文明が誕生すると、人類は逆に疫病のリスクを背追い込むことになる。例えば、それまではある生態系に閉じ込められていた病原菌が、作物の集約化や交易を通して広く共有されるようになり、時にパンデミックを引き起こした。

ジェームズ・C・スコットは、国家の発展によって生じるリスクは特に疫病という形で集約されやすい、ひとたび疫病が発生すると人々はそれまでの密集生活からちらばり徴税機構としての国家はいったん失われると説いた。こうした国家の分解可能性を改めて考えることは示唆に富む、と青井氏は話す。

2つめは、近代社会が疫病に対して何を実装したかという視点だ。19世紀に入ると、まず疫病を防ぐことを目的とした公衆衛生が確立した。都市空間に対する公共的な介入である公衆衛生は、都市を清潔で開放的な広がりのあるものへと整備してきた。さらに少し遅れて、治すことを目的とする生物医学が整ってきた。「生物医学がうまく機能している時には、公衆衛生は黙し、都市は自由でいられる。しかし、いったん生物医学が手立てを見いだせない状況に陥ると公衆衛生が出動し、都市は自由を失っていくのではないか。そして、近代家族が住む衛生的な住まい(私性)へと縮こまっていく。現状もまさにその状況だ」と青井氏。

同時に、かつては疫病が発生したときに隔離されるのはマイノリティー(社会的弱者)だったが、現在はマジョリティが自分を隔離している。青井氏は、マイノリティはむしろ隔離から阻害・排除されていると問題提起する。

これらを踏まえた3つめの視点は、ウイルスとは現代社会の鏡像ではないかということだ。「SARS-CoV-2は、現代社会でなければここまで騒がれず、かつ広がらなかったのではないか」(青井氏)。ここまで過剰適応しなくても良いのではというヒステリックな反応、住宅へと縮退する社会のあり方、排除される人がいるのに見向きしない現状。単純な大きな力で均質を強いられている社会の姿にある種の気持ち悪さを感じたときに、現状を打破する「異質な穴」をつくることが建築家の役割ではないかと青井氏は問い掛ける。

聴講者を含めた後半のフリートークでは、近代施設や都市のモジュールを問い直す意義、住宅から国まで幅広いレベルにおける多様性の必要性など、多彩な観点からの発言が出た。幹事の吉村氏が最後に触れたように「想像力を膨らませるキーワード」が飛び交う講演会となった。

(守山 久子)